Découvrez Les Enjeux De La Prostitution En France : Débats, Défis Et Perspectives Pour Les Prostituées En France. Un Article Essentiel Sur Un Sujet D’actualité.

**la Légalisation De La Prostitution En France** Débats, Défis Et Perspectives D’avenir.

- Les Racines Historiques De La Prostitution En France

- Arguments Pour La Légalisation : Droits Et Sécurité

- Les Trajectoires Internationales : Exemples À Suivre

- Les Défis Sociaux Et Éthiques À Surmonter

- Les Implications Économiques D’une Prostitution Légale

- Perspectives D’avenir : Vers Un Modèle De Régulation

Les Racines Historiques De La Prostitution En France

La prostitution en France possède des racines historiques profondes, qui vont bien au-delà des stéréotypes souvent associés à cette pratique. Dès l’Antiquité, cette activité était intégrée dans diverses cultures, notamment romaine et grecque, où elle était perçue comme un élément de la vie sociale. Au Moyen Âge, cependant, la perception a évolué. Avec le déclin du pouvoir romain, l’influence de l’Église a conduit à une diabolisation de cette pratique, pourtant si largement pratiquée. Les premières luttes pour les droits des travailleuses du sexe ont commencé à apparaître durant cette époque, faisant écho aux demandes de liberté et de reconnaissance.

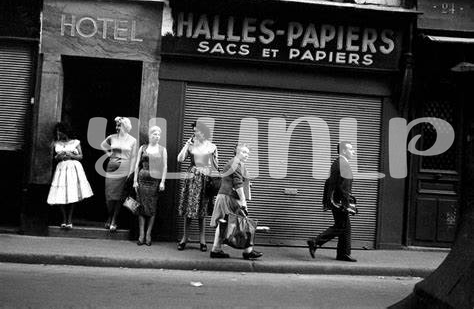

Au XIXe siècle, Paris est devenue la plaque tournante de la prostitution, avec des quartiers comme Montmartre, attirant non seulement des clients, mais aussi des artistes et des écrivains fascinés par cet univers. Les “maisons closes”, véritables institutions de l’époque, étaient soumises à des réglementations qui comprenaient l’obligation de présenter des certificats médicaux, rappelant les “script” utilisés dans le domaine médical pour prescrire des traitements. Cela soulignait, à l’époque, l’interconnexion des normes sociales et sanitaires concernant la sexualité.

Avec le temps, les mouvements féministes ont commencé à éclore, plaidant pour une approche plus humaine et respectueuse des travailleuses du sexe. Le XXe siècle a vu un débat croissant sur la nécessité de réformer les lois entourant la prostitution, provoquant des voix variées au sein de la société. Ce qui était autrefois un tabou devient progressivement un sujet de discussion publique, alors que des initiatives pour améliorer la sécurité et le bien-être de ces femmes commencent à émerger.

Actuellement, la France fait face à des vicissitudes autour de cette question, oscillant entre répression et reconnaissance des droits. Les défis demeurent, entre l’idée de régulation et des pratiques de stigmatisation subsistantes. C’est avec une volonté collective que la société peut envisager un avenir où la dignité humaine prévaut, même dans un domaine aussi complexe et souvent mal compris.

| Événement | Date | Description |

|---|---|---|

| Époque romaine | Avant notre ère | Prostitution intégrée dans la culture sociale et religieuse. |

| Moyen Âge | 500-1500 | Diabolisation de la prostitution sous l’influence de l’Église. |

| Paris au XIXe siècle | 1800-1900 | Quartiers comme Montmartre deviennent célèbres. |

| Mouvements féministes | XXe siècle | Appels à la réforme et à la reconnaissance des droits. |

Arguments Pour La Légalisation : Droits Et Sécurité

La légalisation de la prostitution en France soulève des questions fondamentales sur les droits des individus et leur sécurité. En effet, la dépénalisation permettrait de protéger les travailleuses et travailleurs du sexe, souvent exposés à des violences, des abus et des pratiques illégales. En leur offrant un cadre légal, on pourrait leur garantir des droits similaires à ceux d’autres professions, ce qui inclut l’accès aux soins de santé, des contrats de travail et une protection contre les discriminations. Cela représenterait un pas vers une reconnaissance de la dignité humaine et de l’autonomie des prostituées en France.

De plus, un système de régulation permettrait de contrôler et de surveiller l’activité, diminuer ainsi le risque d’exploitation. Les personnes travaillant dans ce secteur pourraient bénéficier de programmes d’assistance et d’éducation, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de leurs droits. Ce cadre législatif pourrait, par exemple, permettre un accès facilité à des soins médicaux, afin de prévenir des problèmes de santé liés à l’activité. En intégrant des mesures de santé publique dans ce modèle, le risque de transmission d’infections sexuellement transmissibles pourrait être significativement réduit.

Des exemples internationaux illustrent également les avantages de la légalisation. En Nouvelle-Zélande, où la prostitution est réglementée, des études ont montré une amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs du sexe. Ce modèle transforme une activité stigmatisée en une interaction encadrée et sécurisée, légitimant ainsi le travail tout en prévenant les dérives. La France pourrait ainsi, tout en respectant les lois sur les droits humains, s’inspirer de ces expériences pour établir des normes bénéfiques.

En fin de compte, la légalisation ne se limite pas à une question de moralité, mais concerne des enjeux de droits fondamentaux. Offrir un cadre légal à la prostitution permettrait de mettre un terme à la stigmatisation et de favoriser un dialogue inclusif sur les réponses aux défis du secteur. Un engagement vers des politiques réfléchies pourrait transformer la façon dont la société perçoit et gère cette réalité, s’assurant que les droits sont respectés et que la sécurité de chaque individu est prioritaire.

Les Trajectoires Internationales : Exemples À Suivre

Dans plusieurs pays, la légalisation de la prostitution a suscité des débats passionnés, offrant des perspectives intéressantes pour la France. En Nouvelle-Zélande, par exemple, la décriminalisation a permis aux prostituées de bénéficier de droits légaux, de protections sanitaires et d’un accès à des services sociaux. Ce modèle a été conçu pour réduire la stigmatisation et accroître la sécurité des travailleuses du sexe, en leur permettant de collaborer avec les forces de l’ordre pour signaler les abus sans peur de répercussions.

De même, les Pays-Bas ont instauré un système de régulation et de taxation de la prostitution, permettant aux prostituées de travailler en toute légalité. Ce cadre offre un environnement dans lequel les prostituées peuvent recevoir des soins de santé appropriés et des conseils juridiques, réduisant ainsi les risques de violence et d’exploitation. L’implication de l’État dans la supervisation de cette industrie a également permis de générer des revenus fiscaux, allégeant ainsi la pression sur les finances publiques.

Cependant, ces exemples ne sont pas dénués de défis. En Suède, la “loi du client”, qui pénalise les clients plutôt que les prostituées, a engendré des îlots d’invisibilité pour les travailleuses du sexe. Bien que cette approche vise à réduire la demande, elle a également créé des situations dangereuses où les prostituées opèrent dans l’ombre, rendant leur accès au soutien et aux services plus complexe.

En conclusion, ces trajectoires internationales offrent des leçons précieuses pour la France. En tenant compte des résultats positifs et des échecs de ces modèles, il est crucial de définir une politique de légalisation qui protège les droits des prostituées tout en assurant leur sécurité. La réflexion sur un cadre juridique adéquat pourrait devenir un élément central dans le débat sur l’avenir de la prostitution en France.

Les Défis Sociaux Et Éthiques À Surmonter

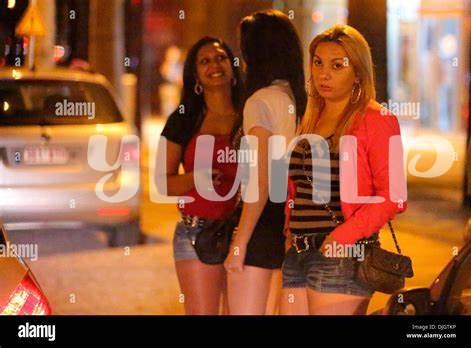

La légalisation de la prostitution en France soulève des enjeux sociaux et éthiques considérables. Pour une société qui aspire à l’égalité et à la justice, il est crucial de considérer les conséquences potentielles sur les droits des travailleuses et travailleurs du sexe. Leurs conditions de vie et de travail pourraient, en théorie, s’améliorer avec une législation appropriée. Cependant, la réalité est que cette légalisation ne peut pas se faire dans un vide éthique. Les stéréotypes persistants autour de la prostituée en France et la stigmatisation sont des obstacles majeurs qui rendent le chemin vers l’acceptation sociale semé d’embûches.

D’un point de vue social, la perception de la prostitution est souvent teintée de dédain. Beaucoup de gens considèrent cette profession comme immorale, ce qui peut entraîner des violences et des abus envers les personnes concernées. Il est donc indispensable d’éduquer le public sur la réalité de ces vies, afin de réduire l’ignorance et ainsi promouvoir le respect. Les conséquences de cette stigmatisation peuvent être lourdes, causant notamment une marginalisation encore plus grande des travailleurs du sexe, qui pourraient ressentir un “junkie’s itch”, une quête désespérée d’acceptation qui les pousse à recourir à des pratiques dangereuses.

Sur le plan légal, la mise en place d’un cadre de régulation ne va pas sans défis. Le risque de seeparate les activités légales et illégales pourrait créer un environnement propice aux abus. De plus, la protection des plus vulnérables, souvent notamment celles qui souffrent de dépendances, reste une priorité. Des structures adaptées doivent être mises en place pour accompagner ceux qui désirent sortir de cet univers. Trouver le bon équilibre entre la liberté des individus et la protection de certains publics est un véritable casse-tête.

Ainsi, les débats autour de la légalisation doivent impérativement considérer le contexte stricto sensu dans lequel évoluent les travailleurs du sexe. La peur des répercussions négatives peut entraver une discussion franche sur les avantages potentiels d’une telle légalisation. Finalement, le chemin vers une régulation efficace et éthique reste sinueux, nécessitant une volonté collective ainsi qu’une transformation sociale significative.

Les Implications Économiques D’une Prostitution Légale

La légalisation de la prostitution en France pourrait avoir des implications économiques significatives. Premièrement, avec une industrie régulée, le gouvernement pourrait générer des revenus via la taxation. Cela pourrait permettre de financer des programmes sociaux essentiels, comme l’éducation et la santé. Les revenus d’une taxation bien conçue de la prostitution pourraient se révéler bénéfiques, en conduisant à une redistribution des ressources et à une amélioration des services publics. Cela permettrait également de contester les préjugés associés à cette profession, en établissant une base légale et économique pour les travailleuses et travailleurs du sexe.

Ensuite, la création d’un cadre réglementaire permettrait de sécuriser les conditions de travail des prostituées en France, leur offrant davantage de protection et de droits. Cela pourrait se traduire par une amélioration de la qualité de vie des travailleuses du sexe, qui n’auraient plus à opérer dans l’ombre. En rendant visible leur activité, on pourrait également diminuer les activités illégales et criminelles, transformant ainsi le paysage économique lié aux services sexuels. Les travailleurs du sexe pourraient, par exemple, avoir accès à des soins de santé adéquats, y compris des soins préventifs pour éviter les infections sexuellement transmissibles.

Enfin, une industrie légale pourrait répondre à une demande croissante tout en gérant l’offre de manière efficace. À ce titre, la légalisation permettrait de mieux contrôler le marché, réduisant les abus et les écarts de qualité. Un marché régulé favoriserait une concurrence saine et éviterait le développement de réseaux clandestins. Pour illustrer cela, voici un tableau référençant les conditions envisagées dans un système légal versus un système illégal :

| Conditions | Système Légal | Système Illégal |

|---|---|---|

| Protection des travailleurs | Assurée par la loi | Absente, vulnérabilité élevée |

| Accès aux soins de santé | Facile et régulier | Limitée, difficile d’accès |

| Réduction de la criminalité | Élevée | Fréquente |

| Économie fiscale | Revenus générés | Perte pour l’État |

Ainsi, le passage à un cadre légal pourrait transformer non seulement la vie des prostituées, mais aussi l’ensemble de l’environnement économique en France.

Perspectives D’avenir : Vers Un Modèle De Régulation

Pour envisager un modèle de régulation de la prostitution en France, il est crucial de prendre en compte divers éléments qui pourraient façonner l’avenir de cette pratique. Tout d’abord, il serait nécessaire d’élaborer un cadre juridique clair, stipulant les droits et les responsabilités des travailleurs du sexe ainsi que des clients. Un tel cadre pourrait inclure des mécanismes de protection contre l’exploitation et la violence, assurant ainsi un environnement sécurisé. Cela pourrait ressembler au fonctionnement des pharmacies, où chaque prescription est gérée avec précision pour éviter les abus et garantir la sécurité des consommateurs.

Ensuite, les initiatives de santé publique devraient jouer un rôle central dans ce modèle. Établir des programmes de sensibilisation et des dépistages réguliers des infections sexuellement transmissibles pourrait s’intégrer dans la structure réglementaire, similaire aux “Happy Pills” que certains cherchent pour améliorer leur bien-être mental. Une politique de prévention efficace permettrait non seulement d’améliorer la santé des travailleurs du sexe, mais aussi de diminuer les stigmates souvent associés, favorisant un dialogue ouvert autour de la sexualité.

Par ailleurs, s’inspirer des expériences internationales, comme celles des pays nordiques qui ont opté pour un modèle abolitionniste, pourrait offrir des leçons précieuses. Ces pays ont mis en place des systèmes qui valorisent les droits humains tout en réduisant la demande et en limitant le trafic sexuel. En adaptant ces succès à la réalité française, il est possible de développer un modèle viable qui respecte la dignité humaine tout en surveillant les activités pour éviter les abus.

Pour conclure, une approche multidimensionnelle, prenant en compte les aspects sociaux, économiques et sanitaires, est absolument necessaire. Dans cette perspective, l’engagement des acteurs de la société civile et des professionnels de la santé sera essentiel pour garantir que la réglementation ne se limite pas à un cadre législatif, mais s’étende également à la sensibilisation et à l’éducation. Ce chemin vers une régulation réfléchie pourrait éventuellement transformer la perception de la prostitution, la rendant plus acceptable et moins stigmatisée dans notre société.