Découvrez L’importance Du Droit Des Prostituées Pour Assurer La Protection Et La Reconnaissance Légale Des Travailleuses. Informez-vous Sur Leurs Droits Fondamentaux.

**les Droits Fondamentaux Des Travailleuses Sexuelles** Protection Et Reconnaissance Légale.

- L’histoire Des Droits Des Travailleuses Sexuelles En France

- Les Défis De La Stigmatisation Et De La Criminalisation

- Les Lois Actuelles Concernant Les Travailleuses Sexuelles

- Les Modèles De Protection Et D’assistance À L’échelle Mondiale

- Rôle Des Associations Et Des Syndicats Pour La Défense

- Perspectives D’avenir Pour La Reconnaissance Légale Et L’équité

L’histoire Des Droits Des Travailleuses Sexuelles En France

L’histoire des droits des travailleuses sexuelles en France a connu une évolution complexe, marquée par des luttes et des avancées significatives. Au milieu du XXe siècle, la prostitution était souvent entourée de stigmatisation et de violence, réduisant les femmes à des “candidats” pour un système répressif. Les lois de l’époque, comme la loi de 1946 sur le racolage, ont considérablement limité leur autonomie et leurs droits, contribuant à un milieu où seules les “prescriptions” d’un État paternaliste étaient considérées comme valables. Cependant, à partir des années 1970, une prise de conscience croissante des questions de genre et de droits humains a émergé, ouvrant la voie à des débats plus profonds sur la reconnaissance de ces femmes comme travailleurs à part entière.

Des organisations ont commencé à se former, pressant le gouvernement de réexaminer la situation des travailleuses sexuelles. La montée des mouvements féministes a également influencé cette dynamique, rendant visible les injustices et plaidant pour un cadre juridique adapté. Cela a conduit à des modifications législatives et à des propositions, mais le chemin reste semé d’embûches. La lutte pour des droits réels et pour un environnement plus protégée se poursuit, chaque avancée semblant parfois être un “elixir” temporaire dans un débat qui reste en perpétuelle mutation. Quoique des progrès aient été faits, le chemin vers la reconnaissance complète et la protection légale des travailleuses sexuelles en France nécessite encore des efforts soutenus.

| Année | Événement |

|---|---|

| 1946 | Loi sur le racolage |

| 1970 | Émergence des mouvements féministes |

| 2000s | Prise de conscience des droits humains |

Les Défis De La Stigmatisation Et De La Criminalisation

La stigmatisation associée au travail du sexe crée un environnement hostile où les travailleuses sexuelles sont souvent perçues comme des parias sociales. Cette perception erronée engendre une série de défis, allant de la peur des représailles jusqu’à l’impossibilité d’accéder à des droits fondamentaux, tels que la sécurité et la santé. Les travailleuses, exposées à la criminalisation, doivent naviguer dans un monde où leur vécu est minimisé, et où les lois en vigueur ne les protègent pas. Par exemple, se rendre dans une pharmacie pour ses “happy pills” peut provoquer l’anxiété de rencontrer un jugement. De plus, cette stigmatisation favorise les abus et les violences, étant donné que la peur de l’intervention policière empêche beaucoup de ces femmes de signaler des actes de violence subis.

L’absence de reconnaissance légale et de droits des prostituées complique également leur accès aux soins. Lorsque des situations de crise surviennent, comme une overdose liée aux “narcs” dans leur proximité, elles hésitent souvent à demander de l’aide par crainte d’être criminalisées. Les lois existantes ne suffisent pas à les protéger, et la stigmatisation les cantonne dans un état d’isolement. En conséquence, il est crucial de créer un dialogue respectueux sur la nécessité de réformer les lois, tout en soutenant des initiatives qui favorisent leur protection et leur dignité. Le défi consiste à faire réaliser à la société que les travailleuses sexuelles méritent des droits, tout comme toute autre profession.

Les Lois Actuelles Concernant Les Travailleuses Sexuelles

En France, la législation entourant le droit des prostituées a longtemps été un sujet complexe et controversé. La loi de 2016, qui a modifié la perception autour de la prostitution, a introduit des mesures pour pénaliser les clients, tout en offrant des ressources pour aider les travailleuses sexuelles à sortir de cette activité si elles le souhaitent. Cela a permis de créer un environnement de dialogue où les droits des femmes impliquées dans le sexe commercial sont davantage reconnus. Cependant, ces changements législatifs ont également soulevé des préoccupations sur la façon dont les travailleuses peuvent naviguer dans ce nouveau cadre sans protection adéquate.

Les défis de la criminalisation persistent, car de nombreuses travailleuses se retrouvent dans un état d’insécurité juridique. En effet, le stigmate associé à leur profession rend souvent difficile la recherche d’aide ou de services, comme ceux offerts dans certains systèmes de santé publique, où politisation et réglementation se rencontrent de manière délicate. Cette situation peut même mener à des abus, les travailleuses se retrouvant à la merci de réseaux d’exploitation, ce qui leur impose une vulnérabilité supplémentaire.

D’autre part, il existe une reconnaissance croissante des besoins spécifiques de ces femmes dans le cadre des lois relatives à la santé et au bien-être. Des initiatives locales offrent maintenant des programmes d’assistance médicale, mais ces services sont souvent insuffisants. Le manque d’accès à des ressources adéquates, tel qu’un droit aux soins contre les infections ou aux consultations psychologiques, représente un manque de considération pour les droits humains fondamentaux.

Malgré ces lacunes, le mouvement vers une légalisation plus intégrale des droits des prostituées progresse lentement. Dans certaines régions, des modèles de régulation et de protection inspirés de pays où la prostitution est légalement reconnue commencent à faire leur chemin dans le discours public. Les efforts des associations et des syndicats peuvent catalyser ce changement, encourageant une réforme qui vise à garantir non seulement la sécurité physique mais aussi le respect et la dignité des travailleuses.

Les Modèles De Protection Et D’assistance À L’échelle Mondiale

À l’échelle mondiale, divers modèles de protection et d’assistance sont en place pour soutenir les travailleuses sexuelles et défendre leur droit des prostituées. Dans plusieurs pays, des programmes de santé publique visent à garantir un accès sécurisé à des services médicaux, notamment des consultations régulières et des traitements adaptés tels que des médicaments génériques pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles. Ces initiatives sont vitales pour améliorer le bien-être physique et mental des travailleuses, souvent marginalisées, et leur offrent un environnement où elles peuvent exprimer leurs préoccupations sans crainte de stigmatisation.

De plus, certaines organisations non gouvernementales mettent en œuvre des projets de sensibilisation qui s’attaquent aux préjugés associés à la profession. Ces projets engagent des dialogues communautaires et éduquent le grand public sur les droits et les besoins des travailleuses, transformant peu à peu l’environnement social. Dans certaines régions, des “pharm parties” sont organisées pour fournir des ressources et des informations sur les soins de santé, tout en favorisant un climat de solidarité parmi les travailleuses. Cette approche communautaire aide à dépister les abus et à renforcer la résilience face à la criminalisation.

Enfin, les expériences tirées de ces modèles de protection à travers le monde soulignent l’importance de la collaboration entre les gouvernements, les ONG, et les travailleuses elles-mêmes. Les droits des prostituées sont ainsi mieux compris et défendus. En intégrant ces approches dans une stratégie politique, il est possible d’évoluer vers une reconnaissance légale solide, garantissant l’équité et la dignité pour toutes les travailleuses sexuelles, indépendamment de leur situation géographique. Ces modèles prouvent qu’une protection efficace peut non seulement améliorer la vie des travailleuses, mais aussi participer à la transformation sociétale en faveur du respect des droits de l’homme.

Rôle Des Associations Et Des Syndicats Pour La Défense

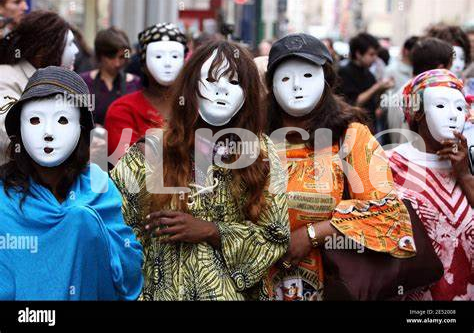

Les associations et syndicats jouent un rôle essentiel dans la défense des droits des travailleuses sexuelles en France. Ces organismes offrent une plateforme pour exprimer les préoccupations concernant la stigmatisation et la criminalisation. Par leur engagement, ils se battent pour la reconnaissance légale et la protection des droits des prostituées, défendant leurs droits fondamentaux avec une conviction inébranlable. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour éduquer le public sur les réalités de ce métier, et ainsi, réduire la discrimination.

Ces organisations ne se contentent pas de faire entendre leur voix. Elles fournissent également des ressources pratiques, comme un soutien juridique et des services d’assistance sociale pour ceux qui en ont besoin. Parfois, elles établissent des partenariats avec des professionnels de la santé pour s’assurer que les travailleuses aient accès à des soins adéquats. Dans un monde où les “pills” de prescription peuvent sembler inaccessibles, elles s’efforcent de construire des ponts vers une meilleure santé et sécurité.

L’impact des syndicats est d’autant plus puissant lorsqu’ils mobilisent les travailleuses elles-mêmes pour défendre leurs intérêts. Cela crée un sentiment de camaraderie et une force collective qui est difficile à ignorer. Les conférences et ateliers organisés par ces associations aident à renforcer la solidarité au sein de la communauté. Ces initiatives sont cruciales, car elles ouvrent la voie à des discussions sur les nuances du droit des prostituées, tout en mettant en lumière les défis rencontrés par les professionnelles dans leur quotidien.

L’avenir de la lutte pour les droits des travailleuses sexuelles dépend fortement de l’engagement continu des associations et syndicats. En unissant leurs forces, ils sont capables d’influencer les décisions politiques et d’apporter des changements significatifs. Ce combat, bien qu’ardent, marque un tournant décisif pour un avenir où les droits fondamentaux des travailleuses sont non seulement respectés, mais aussi célébrés.

| Action | Description |

|---|---|

| Plaidoyer | Sensibiliser le public sur le droit des prostituées de manière éclairée. |

| Soutien | Offrir des ressources juridiques et sociales aux travailleuses sexuelles. |

| Mobilisation | Encourager la participation des travailleuses à défendre leurs droits. |

| Éducation | Former la communauté sur les défis auxquels font face les travailleuses. |

Perspectives D’avenir Pour La Reconnaissance Légale Et L’équité

Alors que le mouvement pour la reconnaissance et la protection légale des travailleuses sexuelles prend de l’ampleur, plusieurs avenues prometteuses se dessinent pour l’avenir. Les discussions autour de la décriminalisation et de la régulation éclairent une voie nouvelle, proposant un équilibre entre la sécurité des travailleuses et leur autonomie. Au-delà de la simple législation, l’intégration de programmes de soutien, semblables à des “happy pills”, pourrait jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de leurs conditions de vie. En effet, la mise en place d’un système qui offre un accès facile à des ressources telles que des soins de santé, des formations professionnelles, et des soutiens psychologiques est indispensable pour réduire les risques associés à cette profession.

En outre, l’engagement des associations et des syndicats est crucial pour sensibiliser le public et plaider pour des changements législatifs significatifs. Grâce à des campagnes de sensibilisation, telles que celles organisées lors de “pharm parties”, la prise de conscience des défis uniques auxquels elles font face peut s’accroître. Ces initiatives pourraient aider à démanteler les structures de stigmatisation qui entourent souvent ces travailleuses. En définitive, l’harmonisation des lois avec les réalités du travail du sexe et la promotion de modèles internationaux de protection pourraient catalyser une transformation positive, permettant enfin de “count and pour” les efforts nécessaires à la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, tout en promouvant un environnement plus juste et inclusif.